悪質な研究不正の疑いが限りなく濃厚でありながら大学のデタラメな調査によって救われている大内裕和・武蔵大学教職課程教授(リベラルアーツアンドサイエンスセンター所属)に、自己盗用による業績水増しの疑いがあることがわかった。

2017年2月に刊行された雑誌「生活協同組合研究」に掲載された大内教授の記事「格差と貧困を助長する奨学金制度を考える」の半分以上が、2014年11月刊行の「Journalism」(朝日新聞出版、休刊)号の大内教授の記事「奨学金返済の重荷と雇用劣化が中間層解体と人口減を深刻化する」とほぼ同じだ。

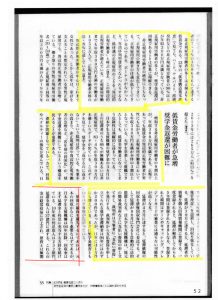

左から「journalism」2014年11月号記事、「生活協同組合研究」2017年2月号記事(以上大内氏著)、「選択」2012年4月号記事(三宅著)

どちらの記事にも、私(三宅)が雑誌「選択」2012年4月号に発表した記事「奨学金『取り立て』ビジネスの残酷」の記事の一部とほぼ同じ記述があるが、大内氏は「選択」記事を読むことなく執筆した(結果偶然表現・内容が類似した)と苦しい弁明を行い、中京大学予備調査委員会は、この弁明を信用できるもものだとして不正でははないとの判断を行っている。

また武蔵大学については、「選択」と類似した大内氏の記事「日本の奨学金はこれでいいのか」第2章についてのみ告発を行い、本調査が実施された結果、やはり中京大学と同様の結論になっている。

今回あらたに発覚した自己盗用疑惑は、大内教授がいわゆるコピペを常習としていることを裏付けた。

大内氏は、2021年夏の武蔵大による教職課程教員の公募に応募し、採用された。その際、提出した業績一覧に、上記の自己盗用作品をはじめ、計6点の盗用が疑われる著作を提出した模様だ。採用条件は「博士」またはそれと同等の業績とあり、17人が応募。大内氏は博士号を持っていないが採用された。

大内氏が示した業績に不正の疑いがあることを、選考にあたった人文学部選考委員会(当時の委員長は黒岩高学部長)が知っていたかどうかは不明だ。

なお、本日、武蔵大学研究不正告発窓口に、「Journalism」「生活協同組合研究」「人間と教育」「貧困研究」掲載の大内教授の記事について、研究不正(盗用)の疑いがあるとして告発を行った。武蔵大学の対応に注目したい。